|

|

|

|

|

Павел I |

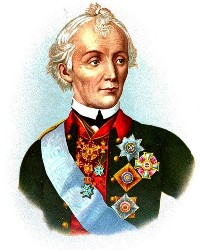

Александр Васильевич Суворов |

Усадьба "Каменка" (Любытинский район) |

После смерти 6 ноября 1796 года Екатерины II на престол вступил Павел I, фанатичный сторонник прусской военной системы Фридриха Великого, в соответствии с которой он стал реформировать русскую армию. Были введены новая форма одежды, новый воинский устав. Главное внимание уделялось муштре войск, смотрам и парадам. Сторонник «просвещённой» монархии, создавший свою систему организации и снабжения войск и с успехом её применявший, Александр Суворов выступал против насаждения императором Павлом I прусских палочных порядков в армии, что вызвало враждебное отношение к нему придворных кругов. Вопреки указаниям Павла I, Суворов продолжал воспитывать солдат по-своему. Он говорил: «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?», «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а природный русак».

Эти обстоятельства вызвали раздражение и гнев императора, и 6 февраля 1797 года Суворов был уволен в отставку без права ношения мундира и в конце марта прибыл в своё имение Губерния у белорусского городка Кобрин. Оттуда он 5 мая прибыл в Кончанское.

Опальный жил в доме на отшибе со своим камердинером Прохором Ивановым и двумя отставными солдатами, часто общался со своими крестьянами-карелами на их языке, которого чиновники не знали. Ничто не могло помешать графу ни уехать в любой момент, ни тайно передать или получить корреспонденцию.

В начале сентября 1798 года к Суворову приехал старый сослуживец генерал-майор Прево де Люмиан, отправленный Павлом I узнать мнение Суворова о том, как вести войну с французами в современных условиях (победы Наполеона вызвали обеспокоенность русского двора). Суворов продиктовал девять правил ведения войны, отражавшие наступательную стратегию полководца.

В селе здоровье Суворова ухудшилось, усилилась скука и раздражительность, и он принял решение удалиться в монастырь. В декабре 1798 года он написал прошение императору. Ответа не последовало.

Суворов создал передовую систему воспитания и обучения войск. В её основе лежало убеждение, что человек является решающим фактором победы. Он был врагом бесцельной и бессмысленной муштры, стремился пробудить в солдатах чувство национального самосознания и любовь к Родине, приучить их к смелым, инициативным и искусным действиям в самых разнообразных условиях боевой обстановки. Главное внимание обращалось на обучение войск тому, что нужно на войне. Суворов требовал от подчинённых ясного понимания существа стоящих перед ними задач: о плане действий сообщалось унтер-офицерам и солдатам, так как «каждый воин должен понимать свой манёвр».

Суворов уделял большое внимание быту и обеспечению солдат, в результате чего резко сократились заболевания, которые были «бичом» армий XVIII века. Проявляя неустанную заботу о солдатах, их быте и нуждах и разделяя с ними все тяготы походной жизни, Суворов завоевал безграничное доверие и любовь армии.

Полководческая деятельность Суворова оставила глубокий след в истории русской армии. Последователь Петра I и ученик П. А. Румянцева, Суворов воспитал плеяду замечательных русских полководцев и военачальников, среди которых наиболее выдающимися были М. И. Кутузов и П. И. Багратион.

Дополнительно:

Жизненный путь и подвиги

А.В.Суворова - скачать

Александр Суворов (д/ф) - смотреть

Память о Суворове на новгородской земле

-

Полководец А. В. Суворов — первый человек, в честь которого в России был основан мемориальный музей. В России и других странах есть памятники и музеи А. В. Суворова; именем Суворова названы атоллы, населённые пункты, астероид, площади, улицы и другие объекты во многих городах.

-

В период Великой Отечественной войны 29 июля 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР учреждён военный орден Суворова трёх степеней. Состоялось свыше семи тысяч награждений этим орденом. Десятки партизанских отрядов, бригад и соединений, действовавших на оккупированной территории, носили имя Суворова.

-

Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 года созданы суворовские военные училища.

Имя полководца получили и ряд военных кораблей и гражданских судов, в том числе:

• Эскадренный броненосец «Князь Суворов» типа "Бородино", введённый в строй в 1904 году.

• Лёгкий крейсер проекта 68-бис «Александр Суворов», введённый в строй в 1953 году.

• Атомный ракетный подводный крейсер проекта 955А «Генералиссимус Суворов», заложенный в 2014 году.

-

9 мая 2014 года итогами общенародного голосования в проекте «Имя Победы», проводимого Российским военно-историческим обществом и ВГТРК при поддержке Министерства культуры РФ Суворов был выбран наиболее выдающимся полководцем России.

-

В 70-х годах ХХ века были найдены фонды наследников Александра Васильевича Суворова. В письмах сына Аркадия и внуков полководца чётко сказано, что он родился в селе Каменка Любытинского района Новгородской губернии. Усадьба сохранилась.

-

Огромную работу по сохранению памяти великого полководца проводит музей-заповедник в с. Кончанское-Суворовское. Открыт музей 25 октября 1942 года в доме Суворова. Это единственный музей А. В. Суворова, рассказывающий о его бытовой жизни, хозяйственной деятельности и взаимоотношениях с крестьянами. Музей-заповедник включает следующие объекты: зимний и летний дома А. В. Суворова, здание бывшей церкви, построенное в 1901 году и используемое под экспозицию материалов, рассказывающих об Итало-Швейцарском походе, включающую картину-диораму «Альпийский поход А. В. Суворова».

-

В селе Кончанское-Суворовское памятник полководцу открыт 22 декабря 1940 года, в 150-летнюю годовщину взятия Измаила.

-

Памятники и бюсты Суворова установлены во многих городах бывшего Советского Союза. Фигуры Суворова также можно видеть на памятнике Тысячелетию России в Новгороде и на памятнике Екатерине II в Санкт-Петербурге (оба работы М. Микешина).

|

|

|

Усадьба Кончанское-Суворовское | |

В серой треуголке, юркий и маленький,

В синей шинели с продранными локтями,-

Он надевал зимой тёплые валенки

И укутывал горло шарфами и платками.

В те времена по дорогам скрипели еще дилижансы,

И кучера сидели на козлах в камзолах и фетровых шляпах;

По вечерам, в гостиницах, весёлые девушки пели романсы,

И в низких залах струился мятный запах.

Когда вдалеке звучал рожок почтовой кареты,

На грязных окнах подымались зелёные шторы,

В тёмных залах смолкали нежные дуэты,

И раздавался шепот: «Едет Суворов!»

На узких лестницах шуршали тонкие юбки,

Растворялись ворота услужливыми казачками,

Краснолицые путники услужливо прятали трубки,

Обжигая руки горячими угольками.

По вечерам он сидел у погаснувшего камина,

На котором стояли саксонские часы и уродцы из фарфора,

Читал французский роман, открыв его с середины,

«О мученьях бедной Жульетты, полюбившей знатного сеньора».

Утром, когда пастушьи рожки поют напевней

И толстая служанка стучит по коридору башмаками,

Он собирался в свои холодные деревни,

Натягивая сапоги со сбитыми каблуками.

В сморщенных ушах желтели грязные ватки;

Старчески кряхтя, он сходил во двор, держась за перила;

Кучер в синем кафтане стегал рыжую лошадку,

И мчались гостиница, роща, так что в глазах рябило.

Когда же перед ним выплывали из тумана

Маленькие домики и церковь с облупленной крышей,

Он дергал высокого кучера за полу кафтана

И кричал ему старческим голосом: «Поезжай потише!»

Но иногда по первому выпавшему снегу,

Стоя в пролетке и держась за плечо возницы,

К нему в деревню приезжал фельдъегерь

И привозил письмо от матушки-императрицы.

«Государь мой, — читал он, — Александр Васильич!

Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить,

Вы, как древний Цинциннат, в деревню свою удалились,

Чтоб мудрым трудом и науками свои владения множить…»

Он долго смотрел на надушенную бумагу -

Казалось, слова на тонкую нитку нижет;

Затем подходил к шкафу, вынимал ордена и шпагу

И становился Суворовым учебников и книжек.

Э. Багрицкий, 1915 | |